Mengurai Kasus

Serangan Digital

kepada Jurnalis

"Doxing"

Pada 5 Januari 2020, editor Kompas.com, Jessi Carina, mengunggah berita berjudul

“Anies Kerja Bakti Saat Hujan di Kelurahan Makasar, Warga: Gubernur DKI Rasa Presiden.”

Menurut dia, berita itu sangat biasa. Kompas.com selalu mengikuti kegiatan gubernur DKI, siapa pun yang menjabat. Sikap dan pernyataan gubernur hingga respons warga kerap menjadi bahan tulisan.

Namun, tulisan itu ternyata menuai respons yang tak terduga di media sosial. Tak berselang lama setelah tulisan diunggah, nama Jessi jadi bulan-bulanan di Twitter.

Mayoritas warganet membuat narasi bahwa Jessi adalah pendukung Anies dan tidak netral sebagai jurnalis. Kanal Seword menudingnya sebagai penulis rasis.

“Saat naik, artikel itu sudah jadi menjadi obrolan di Twitter pada hari yang sama. Biasa kan jadi perbincangan, tapi aku enggak menyangka akan jadi serangan personal ke penulis dan yang mengedit,” jelasnya.

Gelombang protes menyebar sampai LinkedIn. Foto pernikahannya disebar. Kala itu Jessi memutuskan mengunci semua media sosial. Bahkan, dia mengganti akun aplikasi ojek online-nya agar tak dikenali.

Tekanan besar sempat membuat Jessi hilang kepercayaan diri sebagai jurnalis. “Sempat kehilangan keberanian. Sampai dibilang rekan kantor kalau aku kehilangan fire,” kata dia.

Kompas.com sempat membuat utas di Twitter untuk menyangkal tudingan pendukung Anies, tetapi tak membawa ke jalur hukum. Keramaian berlalu begitu saja. Jessi harus berdamai dengan dirinya sendiri.

“Aku meyakinkan diri bahwa aku enggak salah. Sudah menyelesaikan tanggung jawabku sebagai jurnalis. Setelah itu aku menutup pintu dan membiarkan obrolan liar di luar sana,” tuturnya.

Ancaman

Cerita berbeda dialami oleh Dian Septi Trisnanti, jurnalis dan pendiri Marsinah FM yang secara konsisten menyuarakan hak buruh. Dia mengalami serangan dalam bentuk peretasan.

Pada perayaan Hari Buruh (May Day) tahun 2022, akun WhatsApp miliknya diambil alih pihak lain. Bahkan, akun e-mail rekan-rekannya juga dikuasai orang tak dikenal.

“Biasa saat May day (kami) bikin aksi, live demonstration, talkshow buruh perempuan. Nah, pas malam jam 11, (saya) terima permintaan verifikasi, karena udah capek saya oke-in. Lalu setelah itu WhatsApp diambil alih orang. Bukan cuma saya ternyata, tetapi ada lima rekan lain. Rata-rata selama dua hari,” urainya.

Dian juga menerima ancaman dalam bentuk fisik. Dia ingat betul pada May day 2020 menjelang tengah malam mendapatkan paket misterius.

“Tiba-tiba ada kurir paket mengetok pintu gerbang kantor. Saat dibuka, paket besar tersebut berisi sampah daun dan plastik berserakan. Pengirimnya hanya ditulis dari bank sampah,” terangnya.

Saat ditanya kemungkinan penyebab teror kardus sampah itu, Dian tak menjawab pasti. Namun, ia mengakui selama ini memang cukup vokal menuliskan kisah buruh yang tertindas hingga melakukan advokasi.

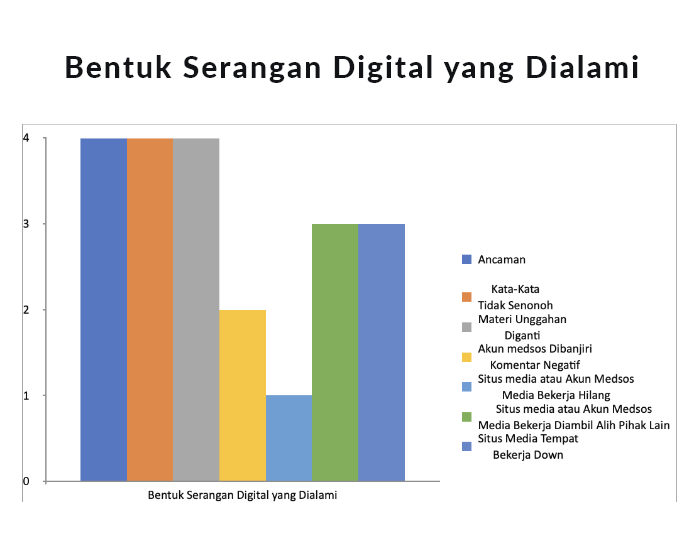

Bentuk ancaman digital lain yang diterima jurnalis ialah penolakan pelayanan secara terdistribusi (distributed denial-of-service/DDoS), yaitu aksi membanjiri jaringan hingga situs web atau komputer target sehingga tak bisa melayani pengguna lain.

Kasus besar DDoS terakhir dialami Narasi pada Jumat (30/9/2022). Serangan DDoS disertai ancaman bertuliskan “Diam atau Mati” yang disisipkan via jaringan hingga tampil pada situs web Narasi.

Ancaman yang disebut terbanyak di Asia itu adalah rangkaian serangan digital yang dialami Narasi sejak Sabtu (24/9/2022). Sebelumnya, aset-aset digital 37 kru redaksi dan mantan redaksinya diretas.

Kru Narasi tidak tahu persis pemberitaan apa yang membuat mereka menjadi sasaran serangan dan ancaman digital tersebut. Namun, kala itu Narasi memang sedang getol mengulas kasus Ferdy Sambo.

DDoS juga pernah diterima Tempo pada 2020. Saat situs web diakses, pengguna justru mendapati pesan “Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok.”

Politik

Serangan kepada jurnalis selalu terkait erat dengan politik. Hanya Saja, menurut ketua bidang advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Erick Tanjung, bentuknya berubah seiring perkembangan teknologi.

“Sekarang berkembang doxing ini, serangan digital ini, yang mungkin dianggap kelompok tertentu yang tidak suka pemberitaan sebagai cara paling efektif, efisien, dan murah,” kata Erick.

AJI mencatat serangan digital terhadap jurnalis dan media mulai marak sejak 2017. kala itu, situasi memanas karena politik identitas yang kental dalam pilkada DKI Jakarta 2017.

“Ditambah lagi isu penodaan agama, kan. Itu ramai di media sosial. Itu mulanya mulai naik jurnalis mengalami serangan digital,” terang Erick, Desember lalu.

“Waktu itu ada dua kubu yang dibenturkan, sampai ada polarisasi. Media ini kubu Anies, media ini dicap pendukung penista agama, komunis, gitu kan narasi yang muncul di media sosial,” katanya. Setelah itu, kasus doxing yang menurut Erick dibuat oleh para pendengung (buzzer) politik mulai banyak dialami oleh media daring, seperti CNN Indonesia, Detikcom, dan Liputan6.

Serangan digital juga dialami oleh media dan jurnalis daerah. Di Papua, misalnya, serangan itu tidak terkait langsung dengan politik praktis, tetapi dengan politik ras.

Pada perhelatan pemilu 2019, serangan kepada jurnalis pun meningkat. Tak jarang jurnalis dan media ikut dibilang “kadrun” dan “kampret”, dua istilah yang merujuk pada dua kubu dalam pemilu.

Di sepanjang 2022, terjadi 15 serangan digital yang dilaporkan ke AJI. Kasus yang dialami Narasi berupa DDoS dan peretasan media sosial yang menimpa 37 awak redaksi adalah yang terbesar. “Setelah itu, Batam News. Mereka dalam rentang satu pekan ketika itu intens memberitakan penyelundupan di Batam dan dugaan pejabat serta instansi tertentu yang terlibat, termasuk imigrasi di sana,” ungkap Erick.

Erick menjelaskan, serangan digital berdampak besar bagi jurnalis dan media. Bukan hanya membungkam kebebasan pers, melainkan juga memicu trauma pada individu jurnalis yang menjadi korban. “Doxing lebih besar dampaknya. Ada yang memutuskan untuk tidak jadi jurnalis, bahkan keluarganya ada yang meminta berhenti jadi wartawan,” kata Erick.

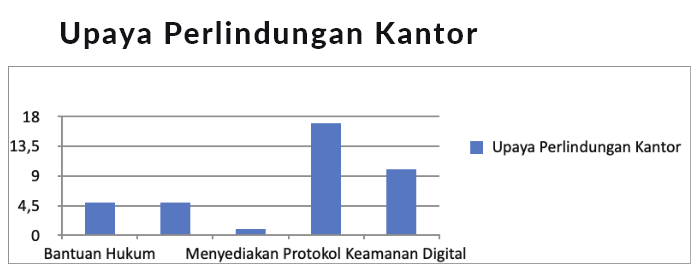

Selama ini, AJI berupaya memberi pendampingan kepada korban, baik secara keamanan digital maupun psikologis. Aji berkoordinasi dengan perusahaan media agar maksimal dalam memberikan dukungan.

Data AJI:

Data kekerasan terhadap Jurnalis yang terjadi selama 2020-2021

Data kekerasan terhadap Jurnalis yang terjadi sepanjang 2022 hingga 24 Desember

| Berdasarkan jenis serangan kekerasan fisik | : | 14 |

| Kekerasan seksual/berbasis gender | : | 2 |

| Pelarangan liputan | : | 3 |

| Pelarangan pemberitaan | : | 1 |

| Penahanan | : | 2 |

| Penghapusan hasil liputan | : | 4 |

| Penuntutan hukum | : | 3 |

| Perusakan/perampasan alat | : | 5 |

| Serangan digital | : | 15 |

| Teror dan intimidasi | : | 10 |

Berdasarkan data yang terlapor di AJI, serangan digital menjadi jenis kekerasan terhadap jurnalis yang paling banyak terjadi dalam dua tahun terakhir.

Jumlah serangan digital yang menimpa jurnalis Indonesia meningkat dari 5 kasus pada 2020 menjadi 15 kasus pada 2021 dan 2022.

Semua kekerasan jurnalis yang dilaporkan ke polisi tidak ditangani dengan baik. Rata-rata kasusnya tidak sampai pada tahap penyidikan.

Polisi

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki alat hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan keamanan digital bagi pers.

“UU Pers sebetulnya sudah cukup kuat, serangan digital sudah masuk di Pasal 18 UU Pers juncto KUHP UU ITE. Kalau soal peretasan dan DDoS itu, selain UU Pers, juga ITE Illegal Access, Pasal 30-32 UU ITE,” kata Erick.

Berdasarkan Pasal 18 UU Pers, siapa pun yang berupaya menghalangi kegiatan jurnalistik bisa diancam pidana hingga dua tahun penjara dan denda hingga Rp 50 juta.

Pasal 30 ayat 3 UU ITE menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun bisa dipidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Sementara Pasal 31, 32, serta 48 UU ITE telah mengatur hukuman bagi yang melakukan penyadapan atau penyebaran informasi pribadi kepada publik tanpa ada landasan yang kuat. Dalam hal ini, kegiatan jurnalis menginvestigasi untuk kepentingan publik tidak bisa dikenai hukuman.

Meski demikian, menurut pendataan AJI, banyak kasus serangan yang dilaporkan ke kepolisian akhirnya menemui jalan buntu. “Yang kami laporkan itu juga tidak jalan prosesnya di kepolisian, hanya sampai di SPKT [Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu] laporannya. Enggak ada yang pernah sampai ke penyidikan atau lanjut ke pengadilan,” kata Erick.

Kasus Narasi salah satunya. Head of Newsroom Narasi Laban Laisila mengatakan, begitu tahu mendapatkan serangan, pihaknya langsung melapor ke kepolisian serta mengizinkan mereka masuk ke ruang redaksi untuk penyelidikan.

“Kami sediakan akses seluas-luasnya untuk polisi. Harusnya bisa ketemu (pelakunya),” tegas Laban saat dijumpai pada Desember lalu. “Sebenarnya ini kan bukan delik aduan, artinya polisi bisa saja aktif tanpa menunggu laporan untuk usut tuntas kasus. Tapi, polisi bergerak lambat waktu itu. (Mereka) menunggu laporan dulu,” terangnya.

Laban bersama timnya berupaya memperjuangkan laporan kasus tersebut sampai ada penetapan tersangka. Namun, hampir setengah tahun berlalu, polisi belum menetapkannya.

Yerry Niko Borang dari Tim Reaksi Cepat (Trace) mengungkapkan, “Serangan tidak terlacak menimbulkan asumsi-asumsi liar karena tidak bisa dibuktikan dan polisi tidak bergerak cepat.”

“Anehnya, pembobolan KPU itu cepat banget penanganannya. Jadi mekanisme dan alatnya ada, tetapi untuk kasus media kenapa dibiarkan berlarut-larut?” ujarnya.

Banyaknya kasus serangan yang tak terselesaikan membuat media dan jurnalis enggan melaporkan, selain karena beberapa media merasa bisa mengatasi (bukan menyelesaikan dan mengetahui siapa penyebabnya) serangan dengan sumber daya manusia sendiri.

“Dilaporkan pun akan sulit mendeteksi siapa pelakunya. Kita kan hanya bisa menduga-duga, tanpa bukti. Jadi sulit. Jadi akhirnya Kompas.com pilih enggak lapor,” kata Wakil Redaktur Pelaksana Kompas.com Heru Margianto.

“Alhamdulillah-nya Kompas.com punya sumber daya dan sumber dana mumpuni buat atasi serangan siber dari internal,” kata Heru.

Meski banyak kasus yang tak terselesaikan, AJI sendiri mendorong jurnalis dan media agar bersedia melaporkan serangan digital ke polisi. Setidaknya, agar kasus serangan digital tercatat secara hukum.

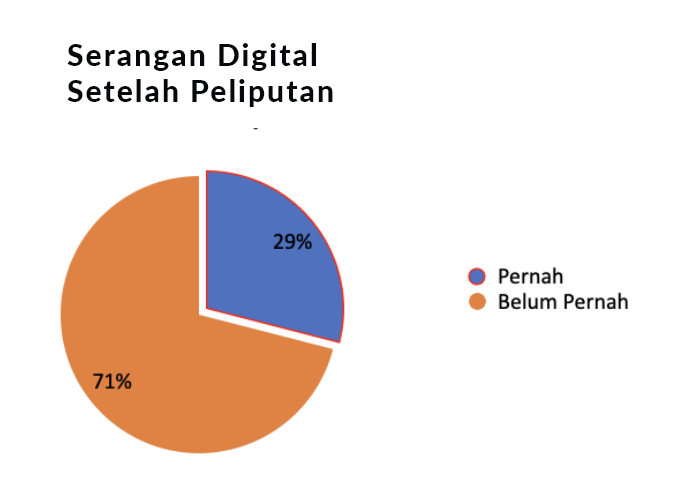

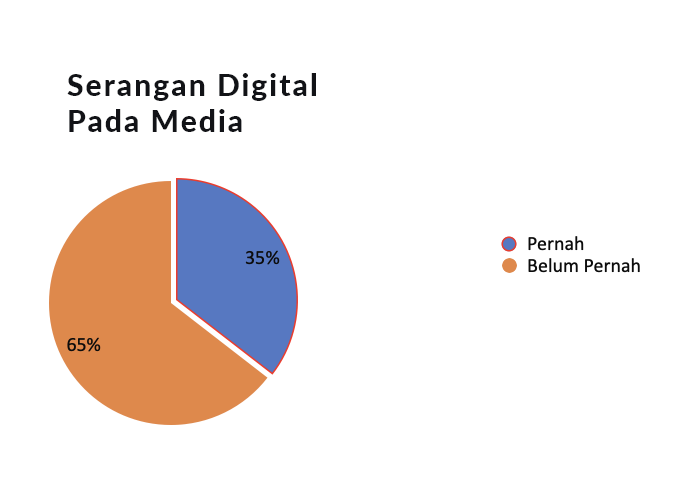

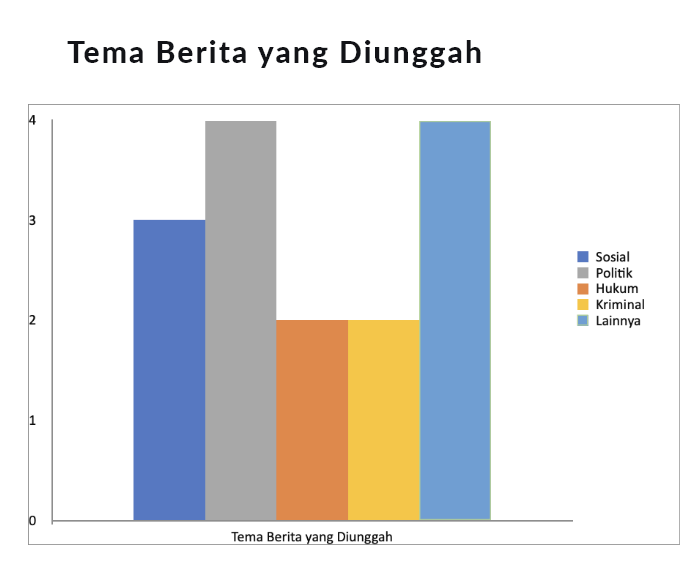

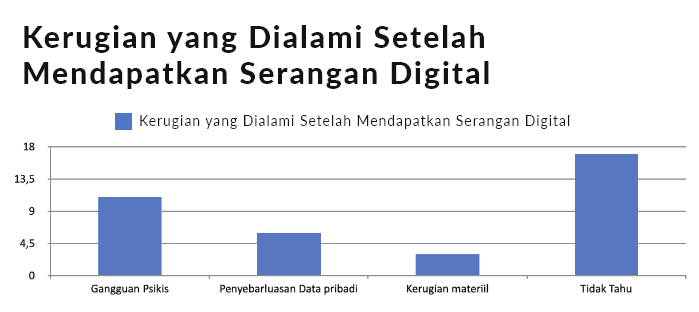

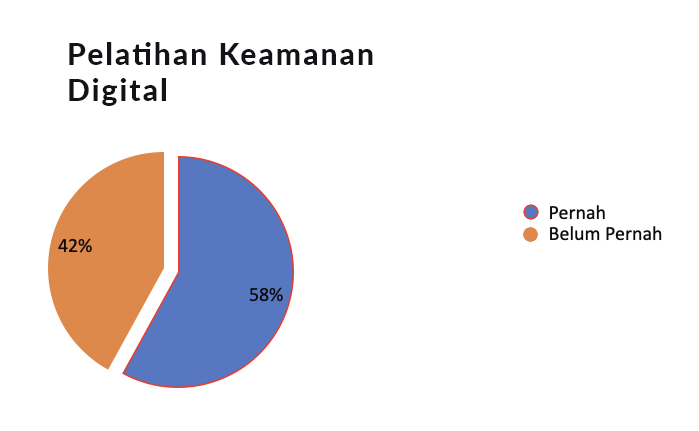

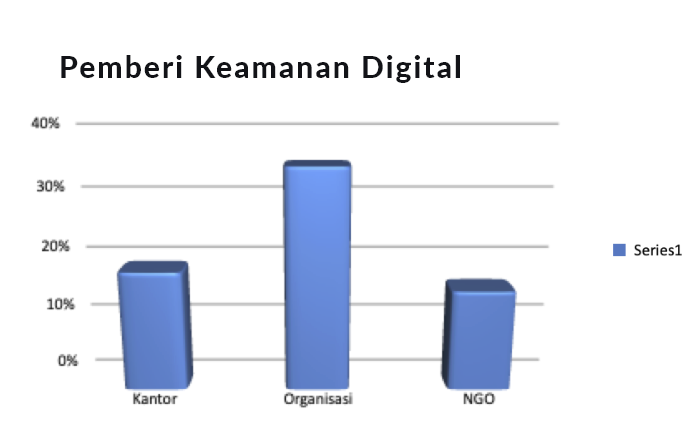

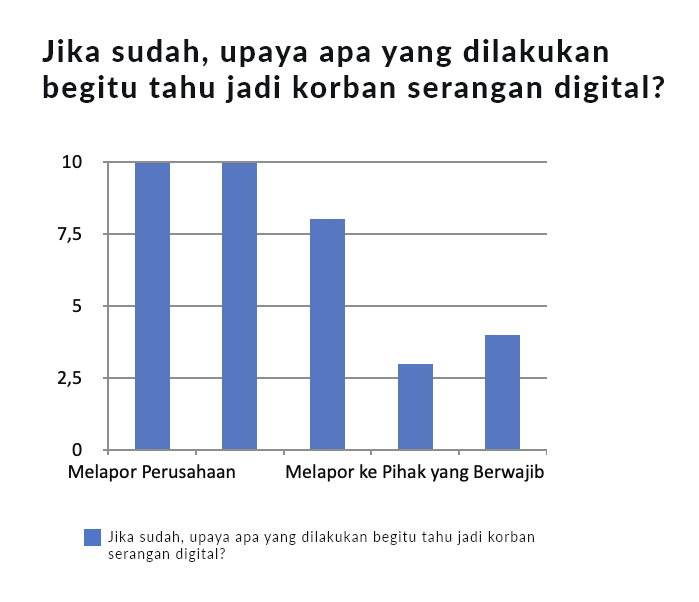

Hasil Survei Kekerasan Digital pada Jurnalis di Tanah Air

Survei dilakukan pada medio pertengahan November hingga awal Desember 2022

Pilih Pertanyaan Survey

Proteksi

Yerry mengatakan bahwa yang harus fokus mendapatkan pendampingan saat adanya kekerasan digital adalah para jurnalisnya karena merekalah yang paling rentan.

Sebagian besar media bisa langsung memulihkan situs web mereka ketika terkena serangan DDoS. Sementara itu, jurnalis membutuhkan waktu lebih panjang untuk memulihkan akun yang diretas atau bangkit dari trauma mereka.

“Yang lebih sulit kalau serangan ke alat-alat personal jurnalis. Levelnya rekayasa sosial itu lebih sulit ditangani. Kalau misal diselidiki, harus ada rekomendasi. Jurnalis harus legawa ponselnya jadi alat bukti,” jelas Yerry.

Oleh karena itu, Yerry meminta jurnalis mulai “melek” dengan keamanan digital, terlebih yang menyangkut alat-alat kerjanya. Pelatihan-pelatihan soal keamanan digital pun perlu digiatkan di setiap media untuk memperkecil risiko jurnalis menjadi korban peretasan dan doxing.

“Trennya kemungkinan masih akan terjadi dan kembali lagi. Kami dari Tim Reaksi Cepat meminta teman-teman jurnalis mulai melakukan estimasi ancaman dan perbaikan keamanan di kantor,” kata dia.

Meski demikian, meminta jurnalis melek keamanan digital saja tidak cukup. Pengamat media dari Universitas Sebelas Maret, Sri Hastjarjo, mengungkapkan perlunya stakeholder dalam jurnalisme untuk merumuskan langkah.

Untuk menggarisbawahi pentingnya jurnalis dan media mematuhi kode etik jurnalisme, dia juga meminta media, penegak hukum, Dewan Pers, dan lembaga lain berupaya bersama memberikan perlindungan bagi insan pers.

Menurut Yerry, stakeholder jurnalisme seperti Dewan Pers perlu berperan lebih aktif, lebih dari sekadar memberikan imbauan. “Saya lihat berganti tahun mereka makin mandul. Sudah jauh dari amanat pembentukannya dan tidak memaksimalkan potensi mereka,” katanya.

“Menjadi leader untuk revisi UU, kampanye-kampanye, mendatangi lembaga negara dan kepolisian, bikin MoU dengan kepolisian misalnya agar kasus-kasus penghambatan kebebasan berekspresi bisa diselesaikan,” terangnya.

Dewan Pers sendiri baru-baru ini membentuk Satgas Kekerasan Digital. Satgas ini dibentuk untuk mengawal kasus-kasus serangan digital terhadap jurnalis dan media.

Satgas Kekerasan Digital Dewan Pers telah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah stakeholder, termasuk kepolisian, untuk mendesak agar pengusutan kasus kekerasan digital terhadap jurnalis dan media berjalan lebih baik.

“Ya paling tidak secara hukum harus ada keseriusan. Kalau lihat dari kasus-kasus yang ada, saya lihat kok enggak serius dan lambat, ini yang kita sesalkan, dan ingin kami percepat lewat satgas,” tutur Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli.

Dewan Pers juga telah berupaya mendampingi proses hukum kasus serangan digital terhadap media dan jurnalis. “Perlu disadari bahwa Dewan Pers tidak punya wewenang untuk investigasi, yang berwenang polisi dan wartawan. Kami mendukung kalau ada jurnalis yang mau menginvestigasi,” katanya.

Data Kasus Kekerasan yang Dilaporkan Dewan Pers Medio 2014-2022

Peluang

Salah satu peluang baru perlindungan, terutama pada individu jurnalis, dari serangan digital adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Meski tidak dapat melindungi sempurna, setidaknya UU tersebut bisa menjadi peluang untuk menindaklanjuti tersebarnya informasi pribadi tentang jurnalis yang terdampak doxing.

Pakar hukum siber Sinta Dewi Rosadi mengungkapkan, UU Perlindungan Data Pribadi tidak eksplisit menyebutkan doxing, tetapi secara substansi sudah mencakup.

“UU PDP mengatur yang secara hukum disebut penggunaan data pribadi tanpa consent. Apa yang dimaksud data pribadi, seperti jenis kelamin, status pernikahan, dan lainnya telah diatur dalam UU tersebut. Dengan demikian, dalam kasus doxing, jurnalis dan media bisa menggunakan UU ini untuk mengurus,”

kata Shinta yang juga Ketua Departemen Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual di Universitas Padjadjaran.

Pratama Persadha, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), mengungkapkan, bagi korban doxing, UU PDP menyediakan aturan sehingga korban bisa meminta informasi-informasi pribadi yang tersebar dihapis.

“Seperti disebutkan di Pasal 8 UU PDP. Oleh karena itu, jurnalis juga dapat memanfaatkan UU tersebut untuk meminta platform atau media lain untuk menghapus informasi pribadi yang tersebar saat doxing,” terangnya.

Di dunia internasional, hak untuk meminta informasi pribadi dihapus itu disebut “the right to be forgotten” atau hak untuk dilupakan, setidaknya oleh internet.

Meski demikian, penggunaan UU PDP untuk mengatasi doxing ini bukan tanpa tantangan.

“Yang mengajukan harus jurnalisnya langsung. Harus individu, bukan organisasi medianya,” kata Sinta.

“Kelemahan lain, sampai sekarang kita tidak punya pihak yang ditunjuk untuk mengurus aduan dari individu. Tidak seperti di Uni Eropa dengan GDPR-nya, mereka punya badan yang berwenang,” imbuhnya.

UU PDP juga tidak memuat jelas tenggat untuk memberikan respons. “UU tersebut tidak memberikan jaminan bahwa informasi akan segera dihapus, dan pihak yang dimintai untuk menghapus informasi mungkin memiliki waktu yang lama untuk merespons permintaan,” kata Pratama.

“Di Uni Eropa, tenggat waktu untuk merespons adalah 30 hari. Jadi harus segera,” tambah Sinta.

Menurut Shinta, tantangan yang lebih fundamental adalah potensi beragamnya persepsi tentang pelanggaran karena UU PDP tidak secara spesifik memerinci tujuan apa saja yang bisa dikategorikan pelanggaran.

“Kalau di UU Hongkong tahun 2021 yang secara langsung mengatur doxing, tujuan-tujuan itu didefinisikan. Misalnya, untuk mempermalukan individu. Itu bisa dituntut,” jelasnya.

Karenanya, lembaga seperti Dewan Pers, kata Sinta, bisa mengajak pihak lain seperti aparat kepolisian, peradilan, serta jurnalis untuk duduk bersama.

“Supaya ada sosialisasi, ada upaya penyamaan persepsi. Jadi semua aware, mulai jurnalis sampai kepolisian,” jelasnya.

Pratama mengatakan pembentukan lembaga khusus penegak khusus UU PDP perlu disegerakan.

“Karena tafsir dan pelaksana dari UU PDP ini ada di sana, termasuk (lembaga) nantinya menentukan apakah sebuah informasi pribadi ini melanggar UU PDP atau tidak saat menjadi produk jurnalistik. Di sinilah juga UU PDP memberikan kepastian dan perlindungan bagi jurnalis dan media,” jelasnya.

Selain berpeluang menyediakan perlindungan, UU PDP juga berpeluang mengatur, dan mungkin memperbaiki praktik jurnalisme. Selama ini, tak jarang jurnalis juga mengumbar data-data pribadi obyek liputan bukan untuk kepentingan publik, melainkan hanya mencari klik.

“(UU PDP) ini bisa membantu jurnalis dan media untuk memastikan bahwa informasi yang mereka terima dan gunakan sesuai dengan standar privasi yang baik, dan membantu menjaga integritas jurnalistik,” katanya.

“Jurnalis perlu memahami UU Data Pribadi lebih jauh dan melakukan due diligence untuk memastikan bahwa informasi yang diterima dan gunakan sesuai dengan hukum,” imbuhnya.

Dalam praktik jurnalisme data, misalnya, jurnalis perlu peka terhadap informasi yang relevan dan penting untuk diungkap serta yang tidak. Saat menerima informasi pribadi yang tidak relevan, jurnalis mempunyai kewajiban untuk mengenkripsi atau menyembunyikannya.